アレルギーが原因で起こる犬の外耳炎について【獣医皮膚科専門医による解説】

■ はじめに

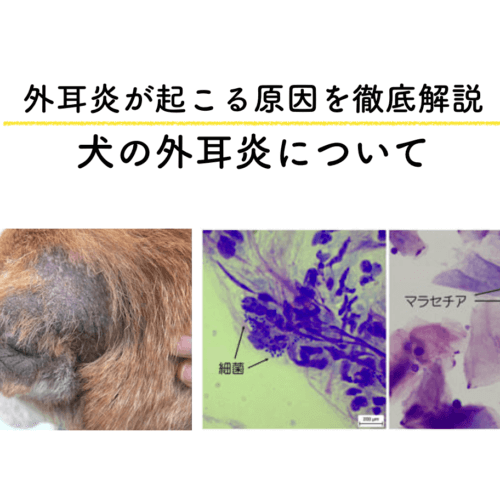

動物病院において外耳炎を診察する機会は極めて高く、特に梅雨〜夏にかけての高温多湿な時期には耳のトラブルを主訴に多数の動物が来院します。犬の疾患統計を調査したアニコム家庭動物白書によると、動物病院への来院理由第2位が耳科疾患であり、その割合は約20%と報告されています。耳科のトラブルは皮膚科と同様に、単期間の治療で治療が終了となる例は少なく、多くの症例は治療→緩和→再発のサイクルを繰り返し、継続的な診察が必要となります。では、このような現状の背景にはどのような理由が隠れているのでしょうか?

以前外耳炎の概要について解説しているので、本記事では主に犬の食物アレルギーおよびアトピー性皮膚炎に起因する外耳炎の臨床症状、診断・治療アプローチに関して解説します。

■ 耳に症状が出るアレルギー疾患

犬の耳に症状が出る疾患で、最も発生率が高いのがアレルギー性疾患です。その中でも特に重要な疾患は犬の食物アレルギーおよびアトピー性皮膚炎であり、これらが発症した犬の飼い主さんは耳(および皮膚)のかゆみを主訴として来院されます。アレルギー性疾患においては耳と皮膚に深い関係があり、慢性外耳炎の犬の75%が犬アトピー性皮膚炎を発症していたことが報告されています(1)。

アトピー性皮膚炎と食物アレルギーは、耳だけでなく皮膚にも症状が出ることが多い

耳にトラブルを起こすその他のアレルギー疾患として、外耳炎の治療に用いられた点耳薬に起因する接触皮膚炎(アレルギー性接触皮膚炎)が知られています。接触皮膚炎は点耳薬に含まれる薬剤のみならず、基剤として使用される成分(プロピレングリコールなど)が原因となる場合があります(2,3)。

耳を治そうと思って用いた点耳薬が外耳炎の原因となる可能性があるなんて驚きですよね。「点耳薬を使っているのに治らない」というときは、一度立ち止まって治療を見直してみましょう。

■ 犬の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の特徴

まず、この2つの疾患の犬における発生率ついて紹介します。犬のアトピー性皮膚炎は、犬の総数の3〜15%が発症していると考えられています(4)。一方、食物アレルギーに関するデータはバラツキが大きく、犬のアレルギー性皮膚疾患のうち15%を占めるという報告があれば(5)、非季節性のかゆみを呈する犬の40〜52%で認められるという報告もあります(6)。つまり、食物アレルギーについてはまだ良くわかっていないということですね。このような違いは、評価者や診断法の差、地域差などに左右されることが多いため、新たな研究が期待されるところです。

私の経験からは、純粋な犬の食物アレルギー症例(食事療法のみで完全に症状がコントロール可能な症例)と遭遇する機会は犬のアトピー性皮膚炎症例に比べれば稀だと思います。一方で、アトピー性皮膚炎と食物アレルギーが併発する症例(食事療法で症状が部分的に改善する症例)は決して少なくありません。

過去には犬の食物アレルギーと診断された症例のうち、20〜75% がアトピー性皮膚炎との関連が考えられたという報告が存在します(7,8)。したがって、犬の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は完全に区別して考えるのではなく、両者を合わせて広義の犬アトピー性皮膚炎と捉えることが妥当であると考えられています。このような背景があるものの、犬の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の臨床的な特徴にはいくつかの相違点が存在するため、鑑別方法についてご紹介していきます。

■ 発症年齢について

発症年齢としては、犬の食物アレルギーおよびアトピー性皮膚炎はどちらも若齢犬に発症しやすい傾向があります。アトピー性皮膚炎における好発年齢は3歳齢以下とされているが、それに対し食物アレルギーは1歳齢以下とアトピー性皮膚炎よりも若齢で発症する可能性が指摘されているものの、7歳齢以上の高齢で突然発症することもあるため、発症年齢は両者の鑑別において重要だと考えられています。7歳齢以上の犬で突然かゆがり始めた場合、食事内容を変更していないか、新しいオヤツやヒトの食事を与えてないか確認しましょう。

■ 好発犬種

アトピー性皮膚炎の好発犬種としては、柴犬、ウエストハイランド・ホワイト・テリア、シー・ズー、パグ、ボストン・テリア、イングリッシュ・ブルドッグ、フレンチ・ブルドッグ、ミニチュア・シュナウザー、コッカー・スパニエル、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー、ヨークシャー・テリア、ワイヤーへアード・フォックス・テリアなどが挙げられます。純粋な犬の食物アレルギーにおける好発犬種を明確にするための大規模な調査は現在までのところと乏しいのですが、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎が併発する例も少なくないことを考慮すると、アトピー性皮膚炎の好発犬種に準ずると考えられます。好発犬種は犬種の人気にも左右される傾向があるため、ここ数年ではトイ・プードルのアレルギー性皮膚炎の症例が年々増えているように感じています。好発犬種でなくとも、「怪しいな」と感じたら早めに動物病院に受診するようにしてあげてください。

■ 臨床症状

犬の食物アレルギーおよびアトピー性皮膚炎による耳のトラブルは「耳のかゆみ」であり、外耳炎が高確率で認められます。食物アレルギーおよびアトピー性皮膚炎で認められる外耳炎の所見としては、両側性の垂直耳道の腫れ(浮腫)や赤み(発赤)です。片耳だけではなく、両耳ともに症状が見られるのがポイントです。

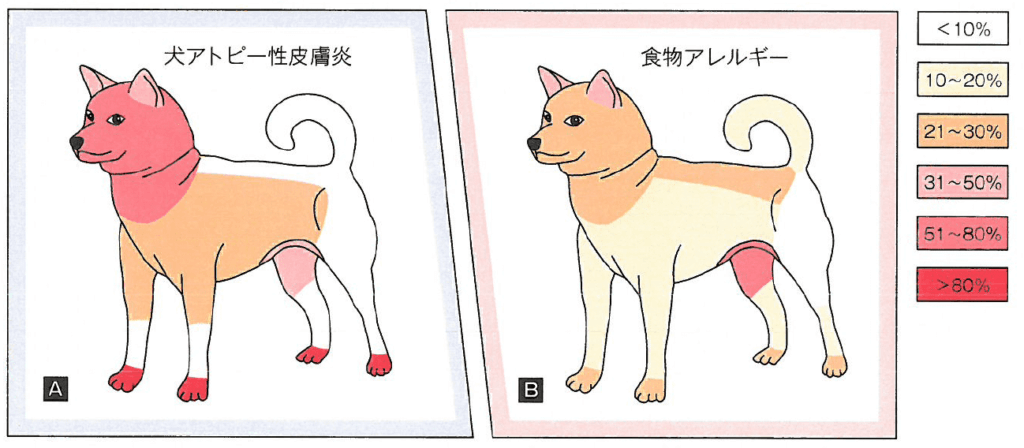

下図は犬アトピー性皮膚炎と食物アレルギーによるかゆみの分布を示しています。赤色が濃くなるほど、かゆみが認められやすい部位という解釈となります。これを見ると、耳に違いはないものの、顔周囲や肢端などで違いがあることがお分かり頂けると思います。

■ 区別するポイント

犬のアトピー性皮膚炎と食物アレルギーを鑑別するための特徴として、症状の季節的変動と副腎皮質ホルモン製剤(ステロイド剤)による治療反応が挙げられます。

□ 症状の季節的変動に関する違い

アトピー性皮膚炎は環境抗原に対するアレルギー反応が原因で起こります。そのため、植物抗原など季節による変化が認められる抗原に反応することが多く、症状の季節的な変動を認める場合が多いとされています。花粉症を思い出して頂くと理解しやすいかと思います。花粉症は『スギ花粉』によるアレルギー反応により引き起こされるので、季節的変動がある病気と言えます。

一方、食物アレルギーでは日常的に給餌される食事中に含まれるタンパク質や炭水化物に対する反応が主体のため、通年性の症状を示す場合が多いとされています。しかし、犬のアトピー性皮膚炎では発症初期に症状の季節的な変動が認められるものの、年を重ねていくたびに徐々に通年性へと変化していくことも少なくないため注意が必要です。この現象は、反応する抗原の種類が年とともに増加していくことが原因だと考えられています。花粉症に置き換えてみると、スギ花粉だけに反応していたのに、ヒノキ花粉やブタクサにも反応するようになってしまったというのと同じ考え方となります。

□ ステロイド剤の効果による違い

次にステロイド剤に対する反応ですが、アトピー性皮膚炎の犬は良好な治療反応(かゆみの軽減)を示す一方、食物アレルギーの犬では反応が乏しいとされています。この違いは両者を鑑別するために重要となります。しかし、2つの皮膚病を併発する犬が多いことを常に考える必要があります。ステロイド剤によって、10あったかゆみが0になればアトピー性皮膚炎の存在を考慮し、10あったかゆみが7になった場合は食物アレルギーの存在も疑います。(勿論、他の皮膚病の可能性もあります)

ここまで述べた相違点を再度示すので、参考にしてください。

■ たかが外耳炎、されど外耳炎

外耳炎を主訴に来院する飼い主さんの多くは、外耳炎は「簡単に治る疾患」と認識しています。つまり、飼い主さんは治療をすれば完治する疾患と認識しており、まさかその裏にアレルギーが隠れているなどと夢にも思っていない印象を受けます。しかし、前述のように外耳炎の原因としてアレルギー疾患が隠れていることはごく一般的なことです。このことを理解することは非常に重要であるため、以下で詳しく説明します。

ステロイド剤による点耳療法で症状は一時的に改善し飼い主さんも満足するのですが、アレルギー疾患にする外耳炎はステロイド剤含有点耳薬を中止すれば症状は再発してしまいます。この状況を理解しないまま漫然と“その場しのぎ”の点耳治療を継続してしまうと、治療が長引いてしまうだけでなく、年とともに悪化してしまう可能性が出てきてしまいます。特にアレルギー疾患に起因する外耳炎は、犬のアトピー性皮膚炎の概念と同様に完治が期待できない疾患であり、生涯にわたって上手に付き合っていかなければならない疾患なので、悪化する前に適正な治療法を確立してあげる必要があります。

■ 適正な治療方法とは?

□ 食物アレルギー

まず、食物アレルギーを診断するには、除去食試験が必要になります。除去食試験は、これまで食べたことがない材料が入った食事を与えることで、皮膚や耳の症状が改善するかを見る試験です(卵アレルギーで症状が出た子どもに、卵を含まない食事を与えて症状が改善するかを見るのと同じですね)。除去食試験によって症状を改善させた後、食物負荷試験をおこなうことで確定診断となります。食物負荷試験は、原因だと思われる食材をあえて与えることで症状が再発するかをみる試験です。

食物アレルギーの治療では、除去食試験に使用した除去食の給餌を継続することが推奨されます(自家製食をする場合、栄養バランスを整えることが重要となるので、定期的な検診をオススメします)。原因食材が判明すれば、一般食の中から愛犬に合う食事を探索することも可能となります。しかし、食物アレルギーの原因食材が1種類でないことも多いので、注意が必要となります。

基本的にはこのような食事の管理が治療の主体となるのですが、定期的な耳道の洗浄は継続することが望ましいとされています。洗浄の間隔は個体によって異なるため、耳垢のたまり具合を1〜2週間の間隔で評価して決定します。また、使用する洗浄剤は耳垢の性状や耳道壁の状態を評価して選択します。

動物病院で用いられる耳道洗浄剤の一部

食物アレルギーとして診断・管理されても、後にアトピー性皮膚炎が発症するリスクは存在します。また、使用可能と判断された食事に対してアレルギーを獲得することも考えられることもあるため、最低でも年間4回は季節の変わり目に通院し、耳および皮膚の状態をチェックすることが望ましいです。

一方、除去食試験により部分的な症状の改善が認められた場合には、アトピー性皮膚炎を併発していることを考慮し、適切な食事管理を継続しつつ、次に紹介するアトピー性皮膚炎の治療法を加えていきましょう。

□ アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎に起因する外耳炎を治療するにあたって、理解しておかなければならないことは「根治が難しく生涯にわたって継続加療が必要な疾患」という考え方です。治療を行えば改善し、休止すれば再発することがほとんどです。また、前述の通り、季節による症状の変動も少なくありません。したがって、1つの点耳薬を漫然と使用するのではなく、症状にあわせた長期間継続可能な治療法を選択していく必要があります。

●急性期の点耳治療

急性期、つまり外耳炎が起こってから比較的時間の経っていない状態(耳道は浮腫と発赤が強く、線維化による耳道の硬結が認められない場合)に対して、第一に選択されるのはステロイド剤となります。現在、獣医師が処方するステロイド配合点耳薬は複数種あります。これら複数の製剤から実際に使用する治療薬を選択する上で、それぞれの製剤の特性を理解することが重要となります。

動物病院で用いられるステロイド配合点耳薬の一部

まず、配合されるステロイドには強度をあることを知っておきましょう。上写真に示したステロイド配合点耳薬は、モメタゾンフランカルボン酸(モメタテオィック;シェリング・プラウ アニマルヘルス)、吉草酸ベタメサゾン(オトマックス:シェリング・プラウ アニマルヘルス)、トリアムシノロンアセトニド(ドルバロン;ノバルティス、ウェルメイトL3;Meiji Seika ファルマ、ビクタスSMTクリーム;DSファーマアニマルヘルス)が配合されています。

ステロイド剤の強度は、weak(弱い)、medium(中程度)、strong(強力)、very strong(非常に強力)、strongest(最も強力)の5ランクに分類されています。先に示した製剤では、モメタゾンフランカルボン酸がvery strong、吉草酸ベタメサゾンがstrong、トリアムシノロンアセトニドがmildに分類されます。この強度の差を利用し、炎症の程度によって製剤を使い分けることが重要となります。

例えば、初診時に垂直耳道の炎症が強く認められる場合にはモメタゾンフランカルボン酸(very strong)を選択し、適応後の炎症の緩和に伴って、吉草酸ベタメサゾン(storong)、トリアムシノロンアセトニド(mild)へと強度を下げていくように処方します。このように炎症の状況に適した強度のステロイド剤を選択することは、後述するステロイド剤の副作用を軽減するためにも重要となります。

動物病院で用いられるステロイド配合点耳薬のステロイド強度の紹介

次に理解しなければならないのは、ステロイド以外の配合される薬効成分である。ステロイド配合点耳薬は、抗菌剤および抗真菌剤も配合されています(現在、ステロイド剤のみを配合した点耳薬は存在しません)。これらの抗菌成分は、耳道で増殖した微生物に対して有効ではあるものの、耳道や鼓膜の状態による有害反応や、慢性的な使用による抗菌薬に対する耐性獲得(耐性菌の出現)の可能性は常に考えておかなければなりません。このことから、予防のために点耳薬を使用することや、過去に効果があったからといって試しに点耳薬を使うことがないように注意してください。

また、点耳薬であってもステロイドであることに注意しましょう!過去にステロイド含有点耳薬による副作用を検討した報告があり、複数の製剤で副作用(副腎抑制)が認められています(9, 10)。そのため、前述の通りステロイドの強度を徐々に下げていき、最終的には週1〜2回の投与までの減薬を試みることが重要となります。また、症状がひどい場合はステロイドの全身投与をおこなう場合もあるので、使い分けが非常に大切です。

●維持期の点耳療法

上記のような管理で症状が消失しても、アトピー性皮膚炎に起因する外耳炎は高率に再発するため、維持療法を考慮しなければありません。つまり、再発を防止するための維持管理です。ステロイド剤の減薬あるいは休薬を図るため、ノンステロイド製剤(その名の通り、ステロイド剤を含まない点耳薬)の使用を検討します。

私は急性期を脱した症例にこのようなイヤークリーナーや点耳薬を症状に応じて毎日〜週2回程度の間隔で投与を指示し、1ヶ月おき〜季節の変わり目毎の再診を促しています。ステロイド剤の完全休薬が難しい場合は、これらのノンステロイド系の点耳薬や洗浄療法と組み合わせながら、最低限のステロイド剤を用いることが望ましいです。

動物病院で用いられるノンステロイド配合点耳薬の一部

●慢性経過をたどって耳道の狭窄が著しい場合

症状が慢性の経過を辿っており、耳道の狭窄(線維化、石灰化)が著しい場合、耳道の評価が困難なため、CT撮影および麻酔下耳道内視鏡よる観察を行い、内科的療法が困難と判断された場合には外科手術を考慮する必要があります。こうなる前に外耳炎を管理することが1つの目標となります。

● その他の治療オプション

その他の治療としては、犬アトピー性皮膚炎に対する全身療法が利用可能です。例としては、シクロスポリン、抗ヒスタミン剤、組換え犬インターフェロンγ、アレルゲン特異的減感作療法が挙げられます。これらは、維持期の点耳療法の内容や、皮膚症状の程度に合わせて飼い主さんと相談して適応していくことが多い治療となります。たとえ外耳炎のみであっても点耳療法が困難な場合や、ステロイド剤の全身投与が必要な場合には、これらの治療オプションを併用して、ステロイド剤を減らしていきます。

■ まとめ

いかがでしたでしょうか?アレルギー性の外耳炎なので完全に治すことは難しいかもしれません。しかし、症状を緩和するための良い治療法はたくさんありますので、再発が少なく、体への負担も少ない治療法を探していきましょう。再発はしてしまう場合も、上手に付き合って行くことが肝心となります。

■ 参考文献

- Paterson S. A review of 200 cases of otitis externa in the dog. Vet Dermatol 2003;14 abst: 249.

- Scott DW, Miller WHJ. Idiosyncratic cutaneous adverse drug reactions in the dog: Literature review and report of 101 cases (1990-1996). Canine Pract 1999;24:16-22.

- Scott DW, Miller WHJ. Idiosyncratic cutaneous adverse drug reactions in the cat: Literature review and report of 14 cases (1990-1996). Felinee Pract 1998;26:10-14.

- Reedy LM, Miller WH, Willemse T. Allergic Skin Diseases of the Dog and Cat. 2nd edn. London: W.B. Saunders, 1997:33–44.

- Denis S, Paradis M: L’ allergie alimentaire chez le chien et le chat. I: Revue de la literature. Med Vet Quebec 1994;24:11.

- Loeffler A, Soares-Magalhaes R, Bound R, et al. A retrospective analysis of case series using home-prepared and chiken hydrolysate diets in the diagnosis of adverse

- Hallliwell REW, Preston JF, Nesbuut JG. Aspects of the immunopathogenesis of flea allergy dermatitis in dogs. Vet Immunol Pathol 1987;12:483-494.

- Rosser EJ Jr. Diagnosis of food allergy in dogs. J Am Vet Med Assoc 1993;203:259-262.

- Reeder CJ, Griffin CE, Polissar NL, et al. Comparative adrenocortical suppression in dogs with otits externa following topical otic administration of four different glucocorticoid-containing medication. Vet Ther 2008;9:111-121.

- Moriello KA, Ferher-Sawyer SL, MayerDJ, et al. Adrenocortical suppression associated with topical otic administration of glucocorticoids in dogs. J Am Vet Med Assoc 1988;193:329-331.

この記事へのコメントはありません。